スパイク・チュンソフトが,PlayStation 4向けRPG「ディヴィニティ:オリジナル・シン 2 ディフィニティブエディション」にて有志翻訳プロジェクトの翻訳テキストを流用している疑惑が浮上していた。有志のPCゲーマーが総計4,000時間以上の労力を使って翻訳した原稿を無断使用しフルプライスで売っていたとすれば、ゲーマー達の反感を買うのも納得である。結論から言えば、今回の事は無断盗用ではなかったが事の顛末を記載する。

ディヴィニティ OS2 有志翻訳の日本語テキスト流用疑惑

上記の噂が、ゲーマー界隈で噂になり始めたのは8月31日。

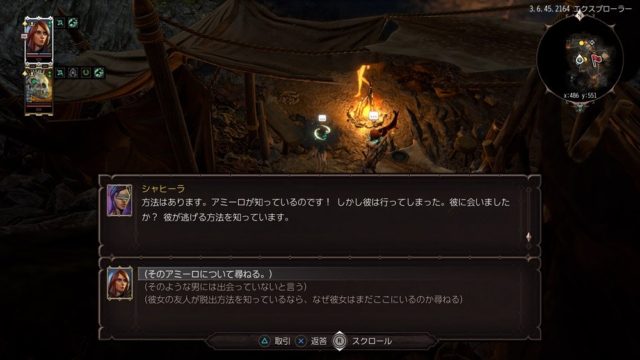

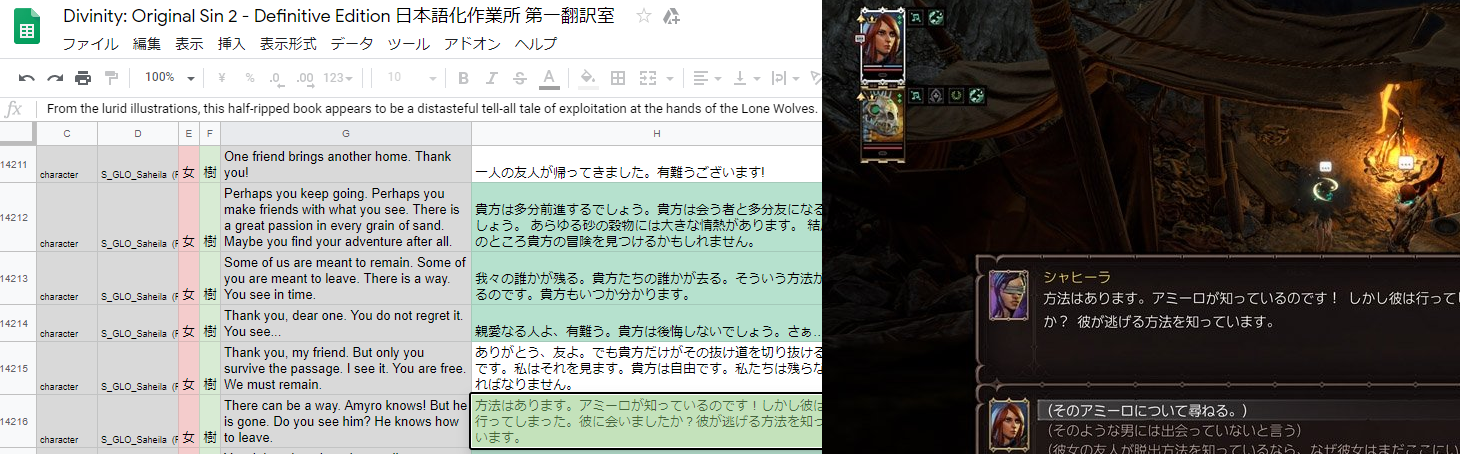

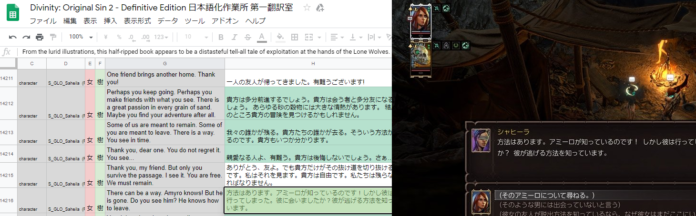

ゲーム系ニュースサイトに本ゲームのニュースとして公開されたスクリーンショットにあったゲーム内テキストが有志翻訳の日本語化と酷似していたのが問題の発覚となった。

掲載されていたスクリーンショット

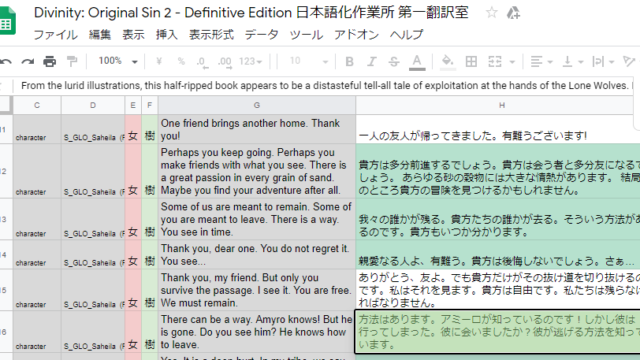

有志翻訳プロジェクトのSpreadsheet

Divinity: Original Sin 2 日本語化作業所 中央観測室

上記のリンクが有志が翻訳作業をしていたSpreadsheetとなる。

前述のスクリーンショットの翻訳文が入力されている箇所は、シート名:翻訳データ(オリジン、Fort Joy)の H:14126となり確かに記載されている。

方法はあります。アミーロが知っているのです!しかし彼は行ってしまった。彼に会いましたか?彼が逃げる方法を知っています。

ニュースサイト等に掲載されているスクリーンショットは、いずれもこのSpreadsheetの翻訳文と一致しており、8月31日にゲーマー達の中で話題となった。

スパイク・チュンソフトのローカライズの歴史

上記の事実を知ったユーザーは、何故このようなことになってしまったか?ローカライズマネージャーが原因なのか?と思うだろう。

スパイク・チュンソフトは洋ゲーのローカライズには長い歴史がある。最近では、スパイク・チュンソフトもそういったブランドイメージを作るためなのか、積極的にローカライズに関するインタビューを受けており記事にされている。

『ウィッチャー3』、『テラリア』、『ARK』など丁寧なローカライズで洋ゲーの老舗に。スパイク・チュンソフトの洋ゲーの歴史22年を追う16ページ【先出し週刊ファミ通】

ウィッチャー3』を日本に届けた男が今語るローカライズ理念―スパイク・チュンソフト本間覚氏インタビュー

『ウィッチャー3 ワイルドハント』日本語ローカライズ担当者とストーリーライターにインタビュー

スパイク・チュンソフト 櫻井光俊氏に北米オフィス設立の経緯を聞く、「いま、日本のゲームがアメリカで売れている」【GDC 2018】

「スパイク・チュンソフトが歩んできた“ローカライズ道”」なんていう記事をファミ通に掲載するような企業がこのようなデリケートな部分で失敗をしてしまうのは、洋ゲーファンとして悲しいユーザーも多いだろう。

無断盗用ではなく、譲渡されていた

本件が、話題になってから公式から下記のツイートが投稿された。

『ディヴィニティ:オリジナル・シン2』につきまして、開発元のLarian Studioを通じ、有志翻訳プロジェクトで作成された翻訳テキストを譲渡頂きました。現在公開中の画像は頂いたテキストをそのまま使用した状態のものですが、発売に向けてテキストの更なるブラッシュアップを行っております。

— スパイク・チュンソフト (@spikechunsoft) September 2, 2019

どうやら正式に有志の翻訳テキストを譲渡されていたようだ。このアナウンスを受けて、有志の翻訳プロジェクトの管理人も下記のようにアナウンスしている。

神ゲー「Divinity: Original Sin 2」を一人でも多くの人に遊んでもらうために、有志翻訳プロジェクト管理人kengo700の判断により、開発元Larian Studiosさんを通して販売元スパイクチュンソフトさんへ、本プロジェクトで作成した翻訳テキストを無償で譲渡しています。https://t.co/RD3ybvRn6A

— DOS2非公式日本語化プロジェクト (@dos2_jp_mod) September 2, 2019

上記から見るに、これまで有志の翻訳プロジェクトの譲渡がアナウンスされていなかったのはNDAが結ばれており管理人もこの事実を表にすることができなかったからだと推測できる。こちらに関しては、”一人でも多くの人に遊んでもらうために”という思いから長期の翻訳プロジェクトの成果を譲渡したことは素晴らしい決断だと思う。

スパイク・チュンソフトは、何故ブラッシュアップした範囲の原稿が記載されたスクリーンショットを掲載せず、提供されたテキストをそのまま挿入したスクリーンショットを公開してしまったのだろうか。今回のような話題になることを防ぐ意識が、決定的に欠けていると言わざるを得ない。

歩んできた“ローカライズ道”を踏み外すことなく、素晴らしいゲームを発売してくれることを願うばかりである。

コメント